Андрей Парамонов (Харьков)

Пожалуй, я буду не единственным, кто помнит с детства палисадники у своих бабушек — это французское слово прикипело в Украине, им пользовались еще с начала XIX века. Обычно по селам в палисадниках росли простые цветы, в основном мальвы, «золотые шары», флоксы, настурции, сирень … Для бархатцев и календулы отводилась роль границы на огородах.

В губернском Харькове палисадников сначала вообще не существовало, каждое дворовое место было окружено с улицы высоким забором, ворота на ночь закрывались, так что и работники покинуть усадьбу владельца не могли. А вот в пригородных слободках палисадник был почти в каждом домике.

Городские власти в свою очередь разбили несколько скверов, которые огораживались палисадами, за которыми насаживались цветы и декоративные кусты. До 1850 года таких скверов было несколько: самый старый на Николаевской площади, а еще на Соборной, Торговой, Вознесенской, Плац-парадной, Мироносицкой. С появлением железной дороги его сделали и на Привокзальной площади. За цветами ухаживали садовники, для полива ставились бочки, ночью их охраняли сторожа.

Свои палисады имели и государственные учреждения, в частности Университет, особенно возле Университетского сада, Дворянское собрание, позже Земская управа, Технологический институт, гимназии и училища. Конечно, все такие палисады были упорядочены, их формы, размеры и размещение утверждались городским архитектором и городской управой. И здесь в начале 1880-х годов городские деятели обратили внимание на множество палисадников и ограждений, которые появились вблизи частных домов почти на всех центральных улицах Харькова. Если бы они были возведены на собственных землях, возможно никто бы на них не обратил внимание, но они размещались за счет городской земли за счет тротуаров. Когда же это стало происходить?

Со второй половины XIX в. состав владельцев зданий в центральной части Харькова начал меняться, кроме дворян, чиновников и купцов здесь стали появляться владельцы из крестьян. Да и большинство пригородных слобод начали входить в городскую черту. Бывшие крестьяне занимались торговлей, открывали промышленные предприятия, богатели, покупали дворовые места, строили свои усадьбы. По своим сельским соображениям у окон дома надо было обязательно завести палисадник и высадить там цветы. Еще одна категория владельцев городских усадеб устраивала ограждения, чтобы прохожие не могли заглядывать в окна.

Появление палисадников на улицах города, особенно в центральной части, связано еще с тем, что в 1872 году городские власти начали поощрять владельцев городских усадеб высаживать деревья на тротуарах. Интересно, что каждой улице отводили отдельные породы деревьев. Так, клены предлагали для высадки на Конторской, Екатеринославской, Молочной, Старомосковской улицах; сосну на Екатерининской, Московской улицах; липу на Конной, Вознесенской и Михайловской площадях … Управа помогала высаживать и ухаживать за деревьями. Но эти введенные правила привели к другому — появлению палисадников с цветами, а не деревьев.

Прошло 12 лет, и на отдельном заседании городской управы в 1884 году было решено сделать списки улиц Харькова и показать, по каким номерам домов стоят палисадники и ограждения. Все они были разных стилей, высоты, цвета и материала, конечно, на взгляд чиновников это было неприемлемо. На Сумской улице, которая еще не считалась центральной, палисадники существовали у двенадцати домов, в основном по четной стороне, в частности около Мироносицкой церкви, у купцов Коренева, Рубинштейна и Новова, протоиерея Павлова, мещанки О’Дель, вдовы подполковника Климова … На улицах, проложенных после 1874 года, палисадников было еще больше, особенно по Мироносицкой (Ново-Мало Сумской), Ветеринарной. Также много палисадников и ограждений было на Воскресенской, Конной, Нетеченской, Грековской, Ващенковском переулке. Там, где в основном проживали старые фамилии Харькова из дворян, чиновников и купцов, можно было встретить единичные палисадники, например, на Конторской улице он был только один — у действительного статского советника Зарубина. На Рымарской улице палисадников было три: у купцов Шевырева, Токарева и Соколова.

Большинству владельцев считалось необходимым выписать приказ об уничтожении ограждений, а перед тем ввести распоряжение, чтобы новые ограждения были однотипны для всей улицы и были утверждены городским архитектором. Под уничтожение попал палисадник купца Юлия Файнберга на Тюремной площади, сейчас это сквер Пожарных. Купец настолько возмутился таким решением управы, что начал борьбу за сохранение сквера, поскольку он сам посадил там цветы и кусты и взял на себя заботу по его присмотру. Дошло до того, что ему отвели к его домовладению ширину тротуара, которая ему принадлежала, а за остальную землю со сквером он платил деньги управе. Между тем, сквером пользовался не только Файнберг, а и те, кто проживал рядом, или приезжали в Харьков по делам и жили рядом в меблированных комнатах.

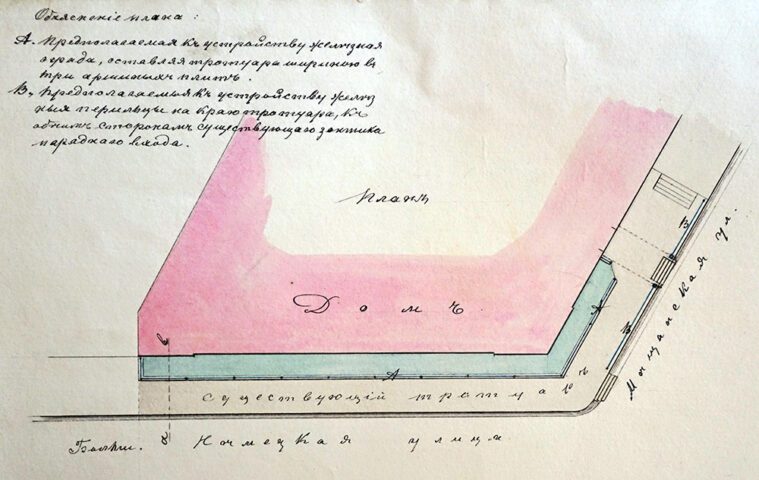

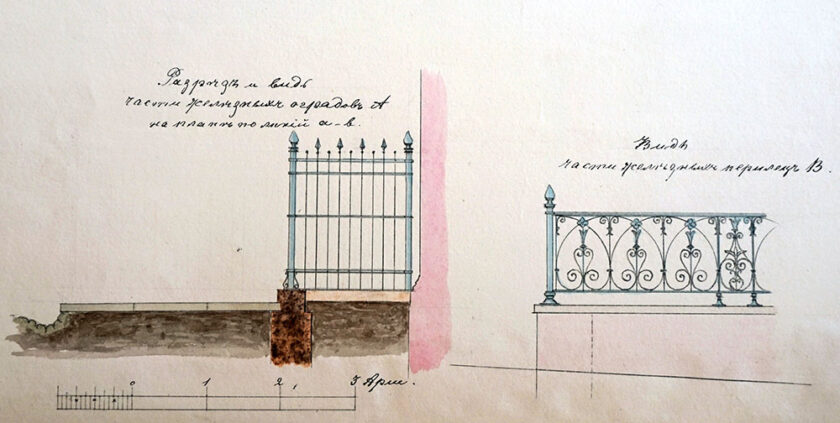

С весны 1885 года все желающие сделать себе ограждения или палисадники начали обращаться в городскую управу с проектом. Одним из первых был купец Исаак Нусинов, который обратился к архитектору Гиншу, чтобы он разработал проект ограждения возле своего дома на углу Немецкой и Мещанской улиц. Кроме ограждения возле дома, ему пришлось делать кованую ограду между улицей и тротуарами.

Борьба привела к тому, что палисадники с центральных улиц Харькова были убраны, но на улицах окраин они так и оставались. Сегодня же время от времени мы видим появление таких палисадников в центральной части города и любуемся красотой, которую высаживают современные харьковчане, вспоминая своих предков и цветы, которые были возле их домов.